インテル、立体構造の半導体生産へ

関連記事

- 【#nVidia #intel】NYダウ平均株価の銘柄「インテル」外れ「エヌビディア」採用へ 【2024年11月03日(日)】

- 【#intel】インテル、売上高見通しが市場予想大きく下回る-1.5万人削減へ 【2024年08月02日(金)】

- Intel、第13世代第14世代のデスクトップ向けCoreプロセッサの不安定性問題に対処するパッチ提供へ 【2024年07月23日(火)】

- インテルが復権託すCPU、心臓部をついにTSMCに生産委託 【2024年06月07日(金)】

- IntelのCPUに新たな脆弱性、Downfall。第6世代Skylakeから第11世代Rocket Lakeまで影響。情報漏えいの恐れ 【2023年08月09日(水)】

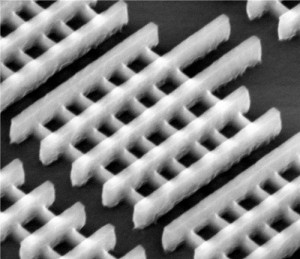

微細配線がいよいよ限界まで来て

2次元から3次元へ,立体的に配線するようになるそうで

こんな感じだそうな

カルビーあたりで

似たような形状のスナックを見たなぁ...(爆

この立体構造で,もうちょっと細くまで配線できるようになるそうな

あと10年ぐらいは戦える?

んにしても,ARMチップに押されまくってるからなぁ>インテル

これで,流れを引き戻せるか?

とりあえずモノが出たら,買いますわん♪

| インテル、立体構造の半導体生産へ 省電力と高速化実現

米半導体最大手インテルは4日、立体構造をもった半導体チップを開発し、年内に生産を開始すると発表した。立体構造にすることで、従来の平面構造では実現が困難だった高速で消費電力の少ないチップが実現するという。 半導体業界は、限られた大きさの半導体チップの上に、どれだけ多くのトランジスタを集積するかを競っている。トランジスタは半導体を利用したごく小さな部品で、二つの電極の間に電流を流すか流さないかで電気信号を制御する。電極の幅を小さくすることで集積度を高め、処理能力の向上と消費電力の低下を進めてきた。 現在主流の電極の幅は32ナノメートル(ナノは10億分の1)。人間の髪の毛の約3千分の1の細さだ。これ以上幅を小さくすると電極間で電流が漏れやすくなり、返って効率が悪くなる恐れが出ていた。 このためインテルは、電極の間に電流を制御する「冂」の形の素子を置き、電流を3方向から立体的に制御することにした。この結果、電流の漏れを減らしながら電極の幅を22ナノメートルにすることができた。消費電力は従来品の半分に抑えられるという。 インテルの共同創業者、ゴードン・ムーア氏は1960年代に「トランジスタの集積度は約2年ごとに2倍になる」と予言した。以降、半導体の性能はこの「ムーアの法則」に従って進歩してきた。同社は「今回の革新で、ムーアの法則は引き続き有効であることになる」とコメントした。 インテルは、圧倒的なシェアをもつパソコンやサーバー向け半導体に新技術を採用するほか、ライバル社に押され気味なタブレット型端末や携帯電話向け半導体にも活用し、省電力を武器に巻き返しを図る。 |

| 朝日新聞 |

コメント

【#花粉症】目が腫れてキターくしゃみも止まらん.いよいよ花粉もピークか?

【#衆議院選挙2026 】自民 316議席獲得 単独で3分の2超 中道は49議席

【#衆議院選挙2026 】自民単独で過半数大きく上回り300議席に達する可能性

【BW55T】UPSが死んだ...ドロドロドロ😭これは人類滅亡間違いなし!なので発注(爆

広島カープの羽月隆太郎容疑者、「ゾンビたばこ」使用の疑いで逮捕

【#総選挙】衆議院選挙 きょう公示 12日間の選挙戦へ

青森 スノーモービル乗るため入山の約10人と連絡取れず 遭難か

【#不発弾】宮崎市中心部の不発弾 17日に処理 避難指示や交通規制予定(26/1/17)